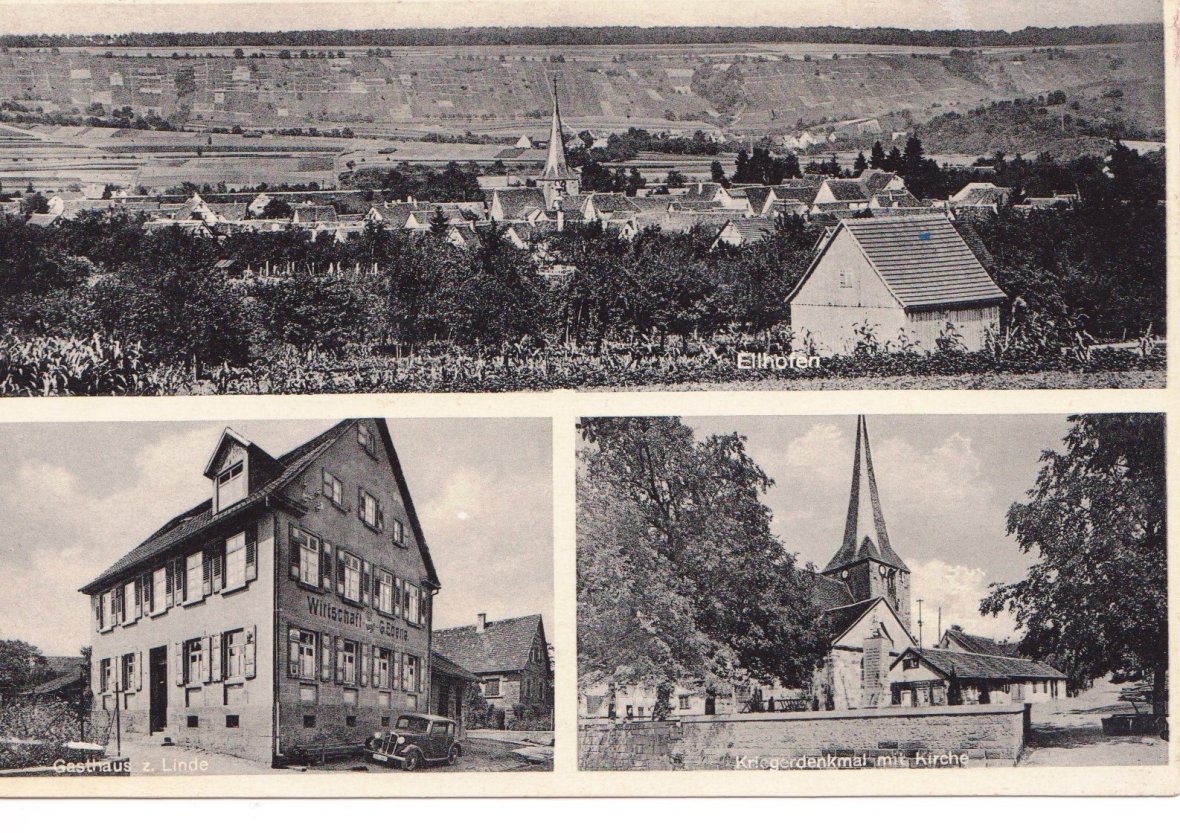

Die Geschichte der Gemeinde Ellhofen

Erste urkundliche Nennung

Bereits vor über 975 Jahren wussten die Menschen die malerisch-reizvollen Vorzüge unserer Gegend zu schätzen und ließen sich hier nieder. Denn 1037 wurde der Name Ellhofen erstmals urkundlich im Öhringer Stiftungsbrief als Besitzung des Chorherrenstifts Öhringen erwähnt. Verfasser des Briefes war Bischof Gebhard III. von Regensburg, der auf Bitten seiner Mutter Adelheid von Metz dieses Chorherrenstift in der Pfarrkirche Öhringen gründete. Der Wortlaut des Stiftungsbriefes, der zu den bedeutendsten landesgeschichtlichen Dokumenten des 11. Jahrhunderts zählt, lässt erkennen, dass halb Ellhofen möglicherweise nicht erst 1037, sondern schon einige Jahre zuvor aus dem Besitz Bischof Gebhards und seiner Vorfahren an die Öhringer Kirche gelangt war. Leider ist dieser Brief nicht mehr im Original, sondern nur noch in einer Überarbeitung aus der Zeit um 1090 erhalten.

Bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts

Weitere Hinweise über Ellhofen finden sich in der schriftlichen Überlieferung zu Beginn des 13. Jahrhunderts. 1264 ist erwähnt, dass Weinbau betrieben wurde, denn das Heiliggeistspital in Wimpfen versprach, den Johannitern in Schwäbisch Hall jährlich zwei Eimer Wein (circa 600 Liter) nach Ellhofen zu liefern. 1303 ist erstmals die Kapelle als Tochter der Pfarrkirche von Sülzbach bezeugt, die so reich ausgestattet wurde, dass ein beständiger Vikar in Ellhofen eingesetzt werden konnte.

Die beiden Ortsherrschaften im 16. Jahrhundert

Um 1510 erhielt diese Kapelle einen bedeutenden Hochaltar, der dem Umfeld Hans Seyfers, einem der bekanntesten und renommiertesten Steinbildhauer und Holzschnitzer dieser Zeit, zugeschrieben wird, und die Kirche zur Wallfahrtskirche zum Heiligen Kreuz, Sankt Peter und Genovefa machte. Im weiteren Verlauf des 16. Jahrhunderts gelang es Württemberg, seine Rechte an Ellhofen allmählich zu verstärken. Denn 1542 griff das Stift Öhringen mit dem Erlass einer „Ordnung“ bestimmend in das örtliche Geschehen ein, die zugleich einen Einblick in das dörfliche Leben des 16. Jahrhunderts gestattet. Mit dieser Ordnung von 1542 wollte das Stift Öhringen wohl nicht nur das dörfliche Leben näher regeln, sondern vielmehr die Rechte des Stiftes über Ellhofen wahren, über die es zu jenem Zeitpunkt bereits Differenzen zwischen beiden Ortsherrschaften gab. Dabei standen sich Württemberg sowie die Grafen von Hohenlohe gegenüber, die zunächst als Vögte die Rechte des Stiftes verteidigten und nach dessen Aufhebung als kirchliche Einrichtung im Zuge der Reformation seine Besitzungen verwalteten.

„Volckreicher Fleck“ im 17. Jahrhundert

1624 galt Ellhofen aufgrund des Wohlstands und des rasanten Bevölkerungswachstums als „starckher volckreicher Fleckh“ mit über 100 Bürgern und 400 Kommunikanten, so dass auf eine Einwohnerzahl von nahezu 500 geschlossen werden darf. Leider ging auch der Dreißigjährige Krieg nicht spurlos an Ellhofen vorüber und hinterließ in der weiteren Entwicklung seine Spuren. Durch Misswuchs, Teuerung und Seuchen starben zahlreiche Bürger, sodass am Ende nur noch zwei Familien die Leiden des Krieges überlebten. Die Zeiten, als Ellhofen als wohlhabender Ort galt, waren vorbei.

Privilegierte Bürger im 18. Jahrhundert

Erst im 18. Jahrhundert erholte sich die Bevölkerung durch Geburtenüberschuss und Zuzug neuer Familien von den Torturen des Krieges. Sicherlich lag es auch daran, dass Ellhofen zu dieser Zeit ein „freyer Ort“ war, indem die Bewohner angesichts mancher Privilegien wie der Befreiung von ordentlichen Steuern „freier als anderswo“ leben konnten. So durfte beispielsweise jeder Bürger Wein ausschenken, ohne Getränkesteuer zu bezahlen, das Handwerk treiben, welches er wollte, oder Gäste beherbergen, sodass es noch 1784 keine Schildwirtschaft wie in anderen Gemeinden gab. Zudem waren die Bürger von den sonst üblichen Jagd- und Frondiensten befreit. Durch diese Begünstigungen und Geburtenüberschüsse stieg die Zahl der Einwohner von 338 im Jahre 1702 auf 566 im Jahr 1787, womit die Bevölkerungszahl wieder den Stand aus der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg erreichte.

Die Industrialisierung macht auch vor Ellhofen nicht Halt – Wandel im 19. Jahrhundert

Die politischen Veränderungen zu Anfang des 19. Jahrhunderts wirkten sich auch auf Ellhofen aus, da durch die Rheinbundakte von 1806 die hohenlohischen Besitzungen und somit auch die von Hohenlohe verwalteten Rechte des Stiftes Öhringen unter württembergische Souveränität gelangten. Besonders schmerzlich vermissten die Bürger dabei die gewissen Vorzüge des ehemals „freien Ortes“. Es stiegen die Abgaben an das Königreich Württemberg, und der Kampf ums Überleben bewog manche Familien auszuwandern, um in Übersee ihr Glück zu suchen. Die Inbetriebnahme der Bahnlinie von Heilbronn nach Schwäbisch Hall 1862 bot nicht nur vielen Einheimischen eine direkte oder indirekte Verdienstquelle, sondern bildete auch die Grundlage für örtliches Gewerbe. Durch diesen Bahnanschluss wandelten und verbesserten sich allmählich die Berufs- und Erwerbsverhältnisse, da viele Einwohner im Industriegebiet neue Erwerbsmöglichkeiten fanden. Ellhofen rückte näher an Heilbronn heran.

Ellhofen bewahrt seine Selbstständigkeit

Das 20. Jahrhundert wurde durch viele Veränderungen geprägt. Das Ortsbild änderte sich stark. So wurde der Ellbach, der offen entlang der Hauptstraße floss, verdolt. Ellhofen wahrte durch die im Jahre 1969 beschlossene impulsive Entwicklung der Gemeinde seine Selbstständigkeit und konnte eine Eingemeindung – bedingt durch die Kommunalreform – zur Stadt Weinsberg durch den Beitritt zum Gemeindeverwaltungsverband „Raum Weinsberg“ 1971 verhindern. Dieser Verband übernimmt Aufgaben etwa im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, des Finanz- und Haushaltswesens, der EDV oder des gemeinsamen Gemeindevollzugsdienstes. Seit der Kommunalreform wurde kräftig investiert und damit bewiesen, dass die Gemeinde die notwendige Verwaltungs- und Finanzkraft zur Regelung der eigenen Belange besitzt. Beispiele für diese Entwicklung waren die Ausweisung und Erschließung der Neubaugebiete „Dammbacher / Beim Seegärtle“ und „Weidich II“ im Jahre 1973 sowie des Gewerbegebietes „Abtsäcker / Holderbusch“ gemeinsam mit Weinsberg. Es folgten die Baugebiete „Kesselen“ und „Ellhofen West“ in den 80er Jahren. In diesen Zeitabschnitt fiel auch die Umgestaltung des Ortsbildes durch den Bau der neuen Gemeindehalle 1983 und den Abbruch des ehemaligen Rathaus- und Keltergebäudes, wo heute die Volksbank steht. 1985 wurde die alte Schule in das heutige Rathaus umgebaut.

Weitere Baugebiete wie „Drei Eichen“, „Lehrener Straße / Steinsfelder Straße“, „Dorfäcker“ wurden in den 90er Jahren erschlossen. Zu den Feierlichkeiten zum sechsjährigen Jubiläum der Partnerschaft zwischen Peccioli und Ellhofen im Jahr 1994 wurde der Peccioli-Platz eingeweiht. Mit der gemeinsamen Ausweisung des Gewerbegebietes „Am Autobahnkreuz“ wurden die beiden Kommunen Weinsberg und Ellhofen 1998 der gesteigerten Nachfrage nach Gewerbeflächen gerecht. 1999 ergänzte das renovierte Bürgerhaus die vorhandenen Veranstaltungsorte.

Ellhofen im neuen Jahrtausend

Auch im 21. Jahrhundert blieb die Entwicklung der Gemeinde nicht stehen. Durch die Eröffnung der Sporthalle am 15. Juli 2001 erweiterte die Gemeinde ihre hervorragende Infrastruktur um einen weiteren Baustein. Offizieller Startschuss für den Betrieb der Stadtbahnlinie, die Ellhofen mit Heilbronn und Öhringen verbindet, war im Dezember 2005. Im Juni 2006 wurde der Sportpark hinter der Sporthalle eingeweiht, der größtenteils durch Erlöse der Sportparkfeste und aus privaten Spenden finanziert wurde.

2012 reagierte die Gemeinde auf den Rechtsanspruch für die Betreuung von Kindern ab dem ersten Lebensjahr mit dem Bau eines Kinderhauses.

Mit einem Festabend feierte Ellhofen sein 975-jähriges Jubiläum.

Ende des Jahres 2013 wurde die Zusammenlegung der Feuerwehren aus Lehrensteinsfeld und Ellhofen an einem gemeinsamen Standort beschlossen. Spatenstich für das Feuerwehrhaus an der Hauptstraße 112 war am 31. Oktober 2015. Die Feuerwehrleute, die seit 2015 zur Feuerwehr Ellbachtal zusammengelegt wurden, bezogen ihr neues Domizil am 15. Oktober 2016.

Im Oktober 2017 fand die Einweihungsfeier für die Erweiterung der Johann-Dietz-Grundschule und der kommunalen Kindertagesstätte „Neuenstädter Straße“ statt. Mit dem Bau einer Mensa für die Schule bot es sich an, die Kindertagesstätte um eine Krippengruppe und einen Personalraum zu erweitern. Zudem wurden zwei weitere Gruppenräume für die Kindertagesstätte sowie der runde Bewegungsraum für die Schule geschaffen.

2018 war dann der Startpfiff für eines der größten Projekte der vergangenen Jahrzehnte: Die Gestaltung der Neuen Ortsmitte mit Rathauserweiterung. Verwaltung und Gemeinderat betreiben in Zusammenarbeit mit ihren Partnern einen großen Aufwand, um den Ortskern fit für die Zukunft zu machen. Die Arbeiten laufen, auf den Baustellen geht es voran. Ziel des Gesamtprojekts ist die Aufwertung der Flächen zwischen Kirche, Rathaus, Gemeindehalle und Schule / KiTa. Es sollen verschiedene Plätze mit Aufenthaltsqualität entstehen. Des Weiteren ist die Sanierung und Erweiterung des Rathauses sowie die Errichtung von zwei Gebäuden geplant.

© 2001 – 2025, Gemeinde Ellhofen, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten